上昇率で見る戦闘機の進化、飛行領域の拡大からエネルギー機動へ

作成しているフライトエンベロープはF-15Aのみではありません。

複数機種による戦闘機の世代間の性能を、同一フォーマットで比較してみます。

併せて代表的な搭載兵装も示し、ウェポンプラットフォームとしての戦闘機も見ていきます。

投稿履歴、お問い合わせは、「航空 機動/兵装 サイトマップ」へ

第一世代から第四世代の戦闘機

比較する戦闘機は、

・第一世代:F-86F

・第二世代:F-104J

・第三世代:F-4EJ

・第四世代:F-15A

・第五世代:工事中 →F-22追加予定

航空自衛隊の主力戦闘機のラインナップになりました。

上昇率の比較

比較対象は上昇率です。上昇率∝Ps(上昇率はエネルギー比率に比例)※1になるので、エネルギー機動の視点からの比較もできます。

白色が飛行可能領域(実用上昇限度の30m/min以上)の境界で、左下にある上昇率表の白~グレー、黒の色が、各高度、各速度での上昇率を示します。

※1.Ps(エネルギー比率)=速度(推力-抗力)/機体重量

余剰推力=(推力-抗力)は機体重量で割り加速度のG単位にして扱います。

上昇角度+θの時、機体には速度方向(減速させる方向)に重力がsinθ[G]掛かります。

(水平飛行では速度方向重力0G、垂直上昇では速度方重力1G)

余剰加速度[G]と重力の速度方向成分sinθ[G]が釣り合う上昇角度が上昇性能になります。

(推力-抗力)/重量[G] = sinθ[G] (θ:上昇角度)

上昇率は、速度の垂直方向成分なので、速度xsinθになり、

上昇率=速度sinθ=速度(推力-抗力)/重量=Ps(エネルギー比率)

が、成り立ちます。

ただし、θが大きくなると、機体の垂直方向の重力成分は1Gより小さくなり飛行に必要とする揚力は減少します。揚力の減少は誘導抗力を減少させ、余剰推力が増加するので、厳密には、上昇率=Ps(エネルギー比率)ではありません。

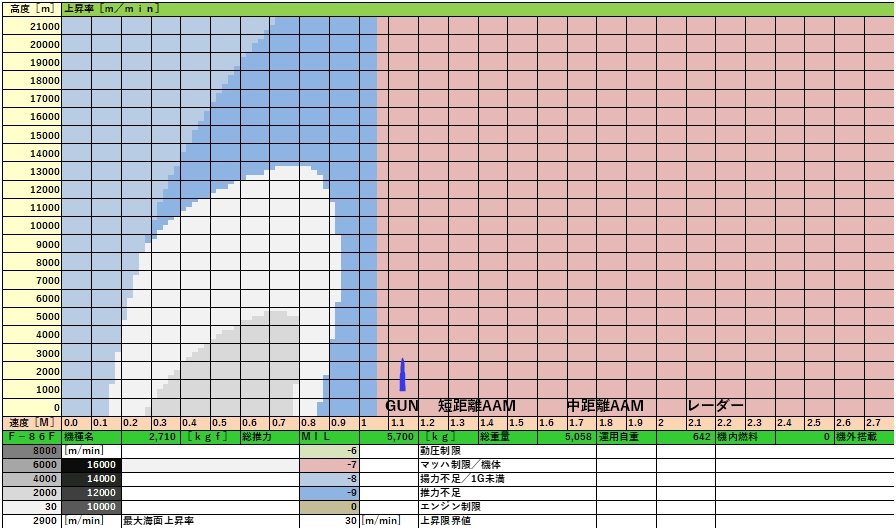

第一世代:F-86F

図1.F-86F算定モデルの上昇率[m/min]および搭載兵装

F-86Fの飛行領域は、音速を超えることはないですが、高度10,000m以上に飛行領域が存在します。

搭載兵装がGUNのみからもレシプロ機の性能向上の延長と言えます。

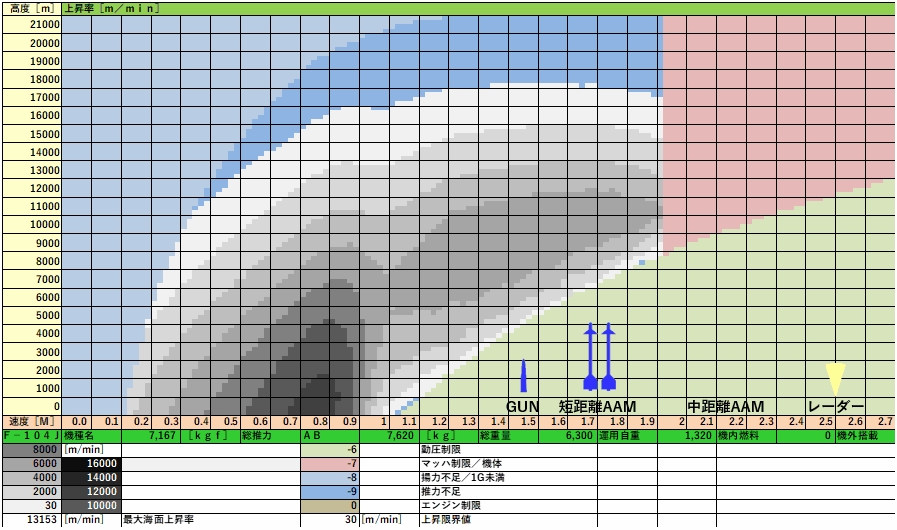

第二世代:F-104J

図2.F-104J算定モデルの上昇率[m/min]および搭載兵装

F-86から飛躍的に速度の飛行領域が拡大し、上昇率が増加したことが分ります。

最大上昇率は、F-86Fの2,900[m/min]から13,153[m/min]になり、高度10,000mでも、その上昇率は、F-86Fの最大値と同程度です。

F-104のキャッチフレーズも納得できる高性能機です。

ただし、高性能は機体性能であり、ウェポンシステムは(現在の目から見れば)初歩的な段階と言えます。

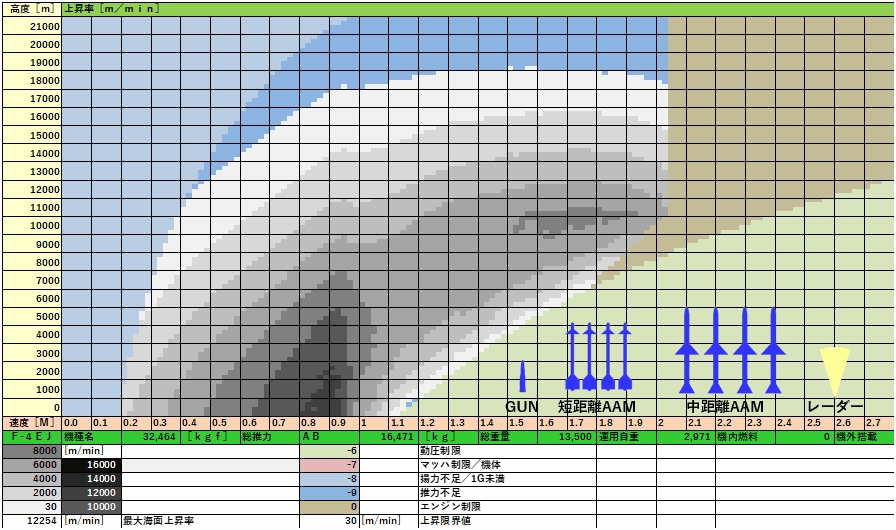

第三世代:F-4EJ

図3.F-4EJ算定モデルの上昇率[m/min]および搭載兵装

F-4EJの飛行領域、上昇率は、F-104Jと比べ、拡大、増加したとは言い難いです。

しかし、F-104JからF-4EJへは、搭載兵装の重武装化、レーダー機器の性能(複座による運用の実用性、柔軟性も含めて)が向上しています。

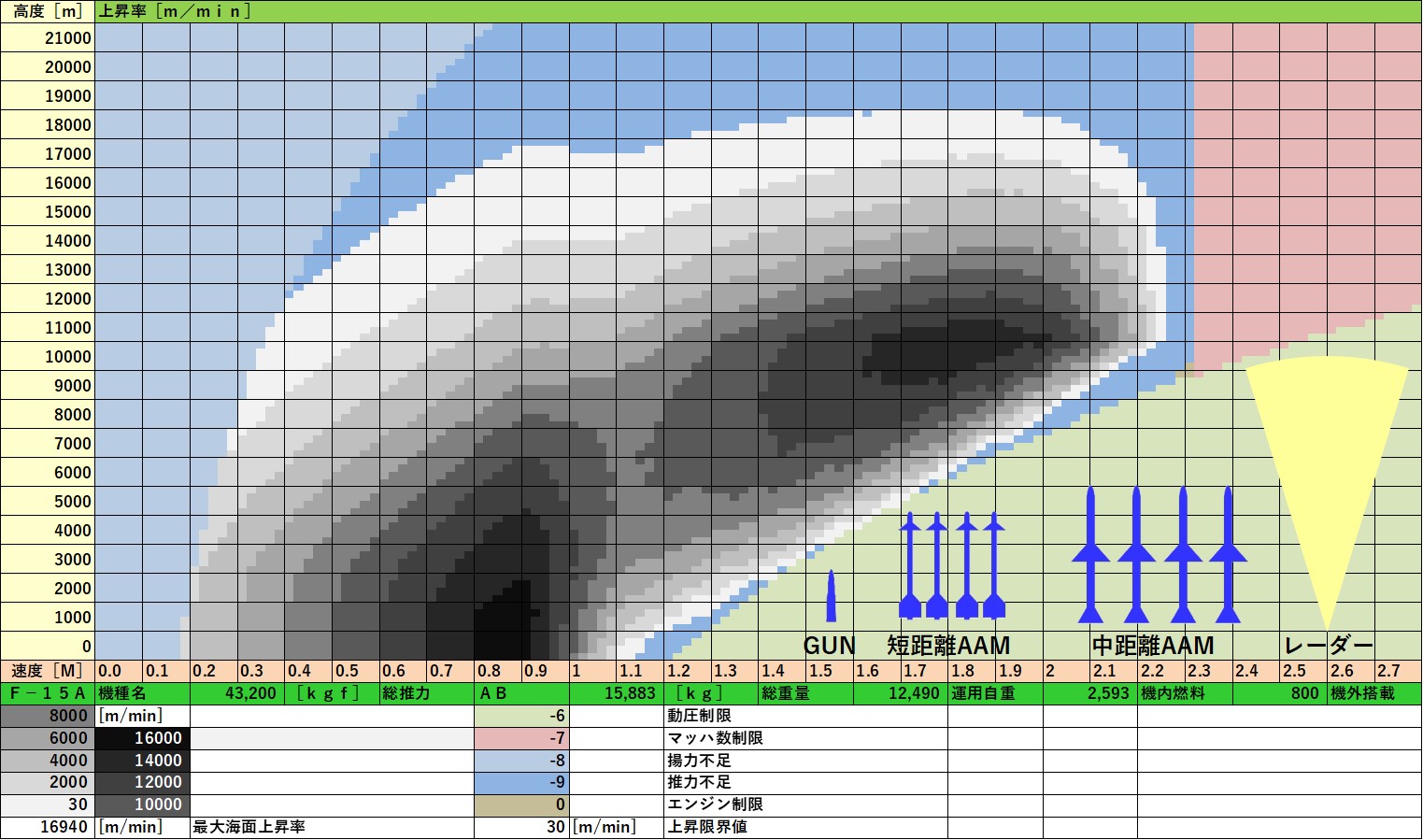

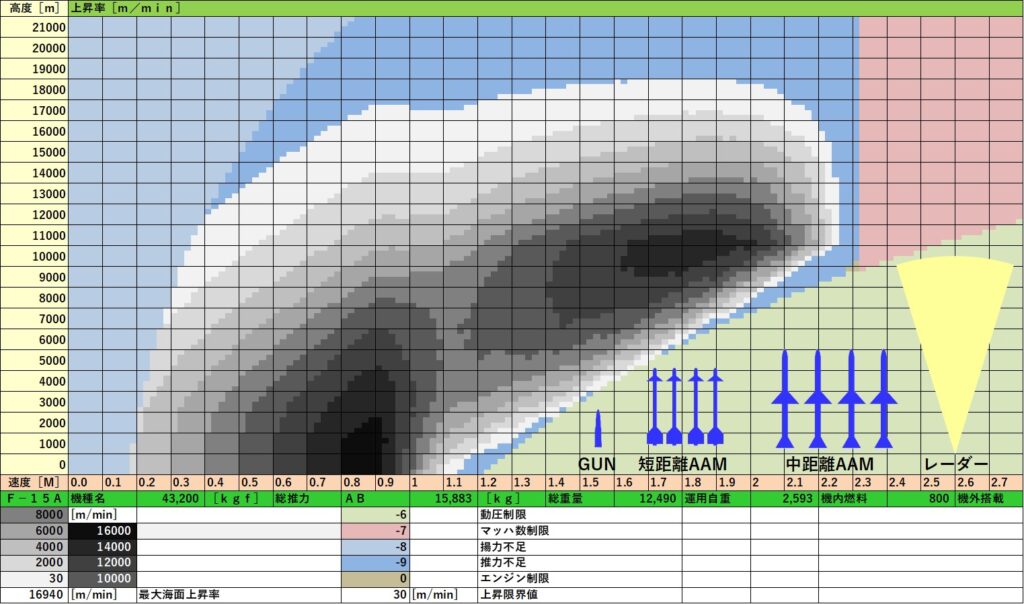

第四世代:F-15A

図4.F-15A算定モデルの上昇率[m/min]および搭載兵装

F-15AもF-4EJと同じく、飛行領域の拡大は見られません。

しかし、グラフはより濃くなり、上昇率の増加、つまり、余剰推力によるエネルギー機動の増加が分かります。

さらに、レーダーの長距離サーチ、ノイズ処理、ルックダウン機能など格段に進歩を遂げました。

所感

同一フォーマットの上昇率のグラフで、戦闘機の四世代の進化の過程を見ることができます。

進化は単一方向ではなく、技術の限界、戦場での現実、戦術理論の構築から複数の方向性を持った進化をして来ました。