表計算ソフトを使い、ドッグファイトの推移を計算-「シザーズ」

PCの表計算ソフトを使い、四則演算と三角関数で対抗する2機の動き(機動)をシミュレートします。連続な現象を微小な時間(時間ステップ)で区切り、微小な時間の間(あいだ)の推移を(線形)公式で計算をし、これを次ステップでの設定とし、再計算を繰り返します。

投稿履歴、お問い合わせは、「航空 機動/兵装 サイトマップ」へ

戦闘空中機動の原則

対抗する2機は、位置、速度と方向、最大旋回Gを設定をし、速度と方位からステップ中の移動量を計算していきます。今回の計算モデルは最も簡易なもので、特に高度の設定はなく水平飛行に限定し、最大旋回Gも固定、速度変化もありません。

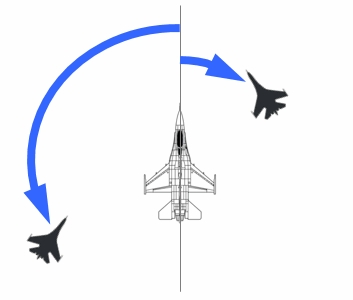

2機がドッグファイト(模擬空戦)するよう、計算モデル中に「機動の原則」(戦術)を組み入れます。今回の原則は、

「敵機に対して機首を向けよ!」※1

図1.「敵機に対して機首を向けよ!」

※1.出典:エア・スペリオリティー「ブリーフィング・ブック」(GDW/ホビージャパン)

ドッグファイト計算モデルの概要

・A1機とB1機の2機

・開始位置、開始速度と方向、最大旋回Gを設定する

・速度、最大旋回Gは固定

・上昇、下降の高度変更は無い、水平飛行に限定

・旋回実施におけるバンク、ロールおよびヨー、迎角の扱いは無い

・旋回の左右方向は、水平面上で対抗機が存在する側へ行う

・旋回のG値は、機首と対抗機への目視線との相対角を0にする値、

ただし、最大旋回Gを上限とする

・旋回外側領域などに位置する対抗機の情報に制限は設けない

・速度と方向から時間ステップ内の移動量を算定し、位置を変更させ、

これを繰り返す

・速度と旋回Gから時間ステップ内の旋回角度を算定し、速度方向を変更させ、

これを繰り返す

・計算は、終了条件を満たすまで継続する。

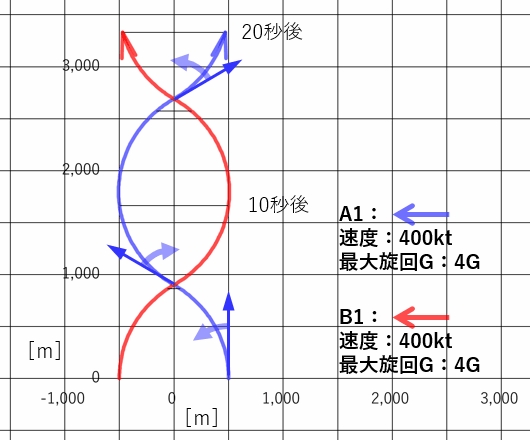

ドッグファイト-1:シザーズ機動

・2機の開始位置は横並び、速度は同方向(互いに9時と3時に見る位置関係)

・2機の間隔は1,000m

・速度は両機とも400kt(ノット)

・A1機、B1機の最大旋回Gは共に4G

図2.ドッグファイト-1(A1:400kt,max4G/B1:400kt,max4G) 計算結果

「2機は互いに対抗機が位置する側(がわ)へ機首を向け、交差すると側が逆転し、旋回方向の「切り返し」を繰り返し始める。」

「シザーズ」機動になりますが、旋回Gが同じため、優位、劣位は生じません。

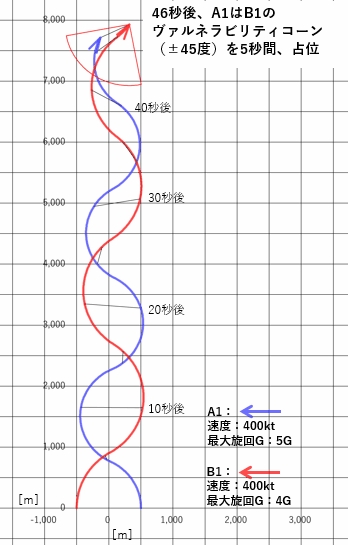

ドッグファイト-2:1Gの旋回アドバンテージ

・2機は、横並び、同方向、同速度で併進(互いに9時と3時に見る位置関係)

・速度は400kt(ノット)

・A1機の最大旋回Gは5G、B1機の最大旋回Gは4G

「A1機の旋回に1Gのアドバンテージを与える」

・終了条件は、どちらかの機が、

「対抗機の後方±45度の円錐空間※2を占位し、これを5秒間継続する」

この時、距離、アングルオフ角(2機の速度方向の差)は、考慮しない

※2.「ヴァルネラビリティ(脆弱)コーン」 出典:図解現代の航空戦(原書房)

3.ドッグファイト-2(A1:max400kt,5G/B1:400kt,max4G)

「ヴァルネラビリティコーン」条件計算結果

B1後方のヴァルネラビリティコーン図半径1,000m

「A1は1Gの旋回機動の優位からB1を前へ前へ押し出し、B1の後方へ移っていく。41秒後にはB1のヴァルネラビリティ(脆弱)コーンへ入り、5秒間占位した。」

(2機の航跡は、交差しもつれ合い・・・。個人的には、この航跡は追い詰めるプレッシャーを感じるのか、「板野サーカス」のような心地良さが無い。)

ドッグファイトを続けます。

ドッグファイト-2の設定(A1:400kt、最大旋回5G、B1:400ktt、最大旋回4G)を継続し、

終了条件をステップアップします。

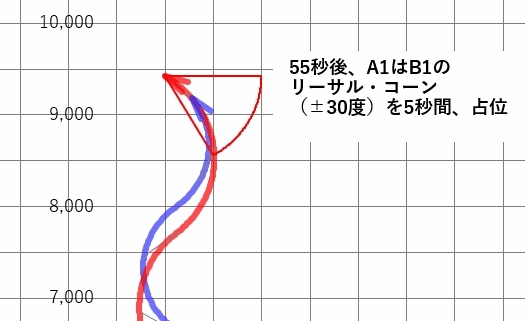

ドッグファイト-3:リーサル・コーン

終了条件は、

・「対抗機の後方±30度の円錐空間※3を占位し、これを5秒間継続する」

この時、距離、アングルオフ角(2機の速度方向の差)は、考慮しない

※3.「リーサル・コーン」 出典:図解現代の航空戦(原書房)

図4.ドッグファイト-3(A1:400kt,max5G/B1:400kt,max4G)

「リーサル・コーン」条件計算結果

B1後方のリーサルコーン図半径1,000m

「リーサルコーンを占位し続けるA1はFCSをGUNモードへ切り替え、B1をボアサイトに捉える。」

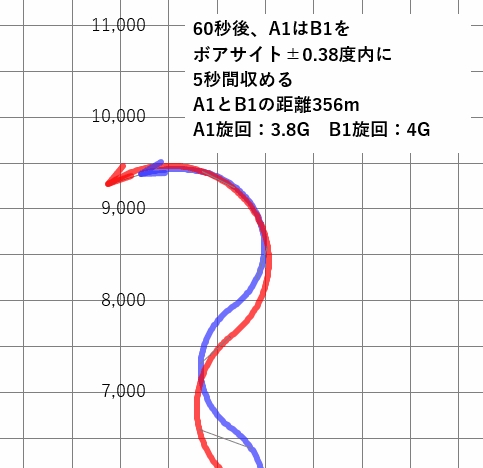

ドッグファイト-4:GUN射撃

終了条件は、

・「対抗機をボアサイト(砲口、機首方向)±0.38度※4以内に収め、これを5秒間継続する」

※4.翼幅10mの距離750mの視野角

図5.ドッグファイト-4(A1:400kt,max5G/B1:400kt,max4G)

「ボアサイト」条件計算結果

「A1機はB1機を追い込み、ピパーと重ね・・・」

この時、B1機は全力の4G旋回で回避機動をしますが、A1機は3.8G旋回とB1機より小さいGでB1機を補足し続けることに注目。

これは、A1機とB1機を結ぶ射線がB1の旋回にともない回転をするが、A1機は回転の中心に近いためB1機より小さい旋回で、B1へ指向する射線を維持できるからです。

(クレー射撃において、飛んでいるクレーと銃と射手は直線に並び射手を軸とした回転運動になります。この時のクレーの速度と銃口の横向き速度の関係と同じです。)

所感

「敵機に対して機首を向ける」だけで、2機は(セル数値空間で)ドッグファイトを始めます。

400kt、4G旋回の「シザーズ」は、10秒間隔で切り返しをし、4Gと5Gの1Gの差は、開始時の同等のバランスを崩し、高G機がヴァルネラビリティコーンを占位してからは、低G機は高G機から逃れることはなく、60秒後、10,000mの地点で完全な優位、劣位な状態を2機にをもたらします。

ただし、これは「演武」です。不利機側は、こちらに分が無いことを感じれば、対抗機に付き合わず早期に離脱を始めるでしょう。

計算をしてみると、思った以上にそれなりの結果になりました。1Gの差が明確に現れるのか?と、漠然と思っていましたが、これも覆されました。

「ドッグファイト.Calc」は、実機の飛行性能(余剰推力無く高G機動をすれば、バンバン減速しエネルギーを消耗する、ロールレイト)、立体機動(ハイスピードヨーヨーの速度と高度の変換)、情報の制限(F-35のEO-DAS(電子光学分散開口システム)の有効性)、状況判断(複数の「機動の原則」のコンボ、OODAループ)を取り入れていきます。(と妄想は膨らむ)