エクセルで計算したF-15の飛行性能を実機資料と比較

個人が趣味で作成したF-15飛行性能計算モデルは、どの程度の精度でしょうか?

F-15の入手可能な実機資料と比較をします。

比較対象は、

・フライトエンベロープ

・維持揚力G

・最大揚力G

投稿履歴、お問い合わせは、「航空 機動/兵装 サイトマップ」へ

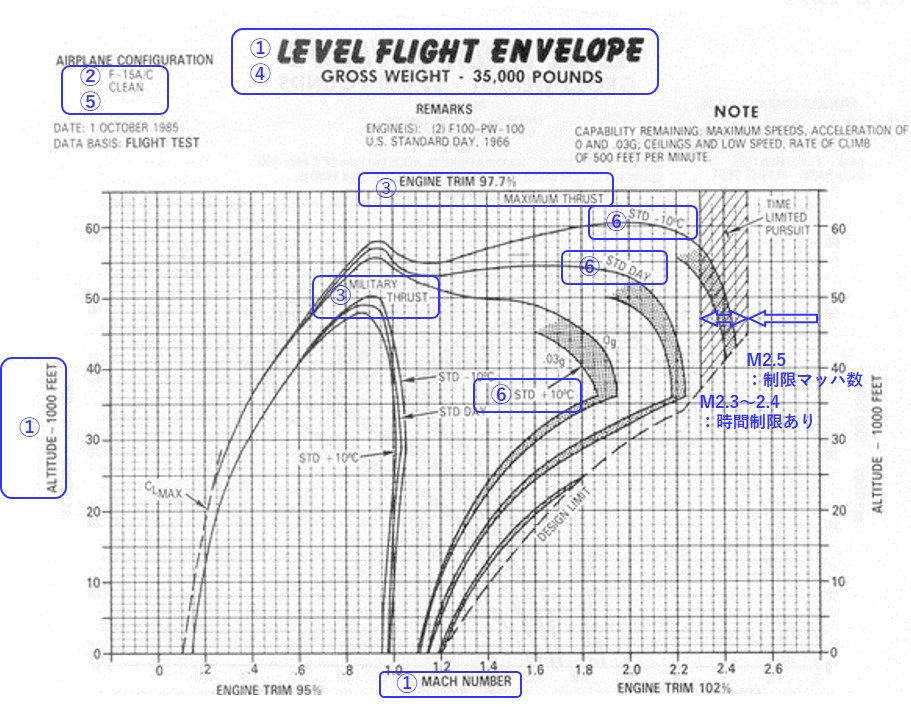

「フライトエンベロープ」の比較

図1は、米空軍関係資料と思われるF-15のフライトエンベロープです。

①横軸は速度(マッハ数)、縦軸は高度(フィート)の水平飛行状態のグラフです。

②機種はF-15A/C、➂推力は、最大推力(A/B推力)とミリタリー推力(MIL推力)、

④機体総重量は35,000ポンド(lb)(15,876kg)、⑤外部搭載品の無いクリーン状態です。

⑥外気温は、標準大気(海面上15℃)と±10℃があります。

出典(一例):https://www.c-130.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=59015&p=478367

注.青枠、青文字は本ブログが追記

計算モデルも、機体総重量15,876kg(運用自重+機内燃料65.3%)、外部搭載品無しの設定にし、A/B推力とMIL推力で計算します。外気温は標準15℃(のみ)です。

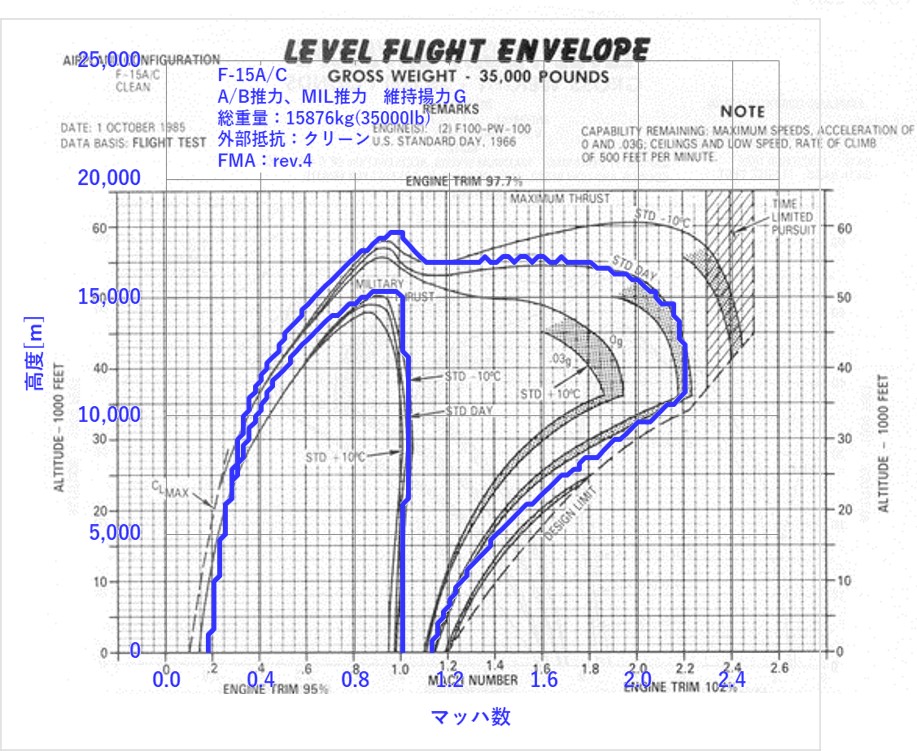

計算モデルのエンベロープと実機資料を重ねます。

※青ライン、青文字が計算モデルフライトエンベロープ

標準気温の場合、A/B推力では、両者とも時間制限が掛かるマッハ2.3直前で抗力と推力が均衡し最大速度※1となります。上昇限度とその推移もマッハ1直後で沈むなど概ね一致します。

MIL推力においても同様に最大速度、上昇限度は一致します。

※1.「F-15の最大速度M2.5」(機械工学便覧ではM2.50、航空自衛隊は約M2.5、「世界の最新兵器」ジャガーバックスでも)は、標準気温では到達できなく、標準気温-(10+α)°まで下がらないと可能になりません。

F-104とは、最大速度の扱いが異なります。

マクドネル・ダグラス社は、米空軍が要求する(ポストベトナムの)最大速度に対して、過不足の無い性能の機体を設計したのでしょうか?

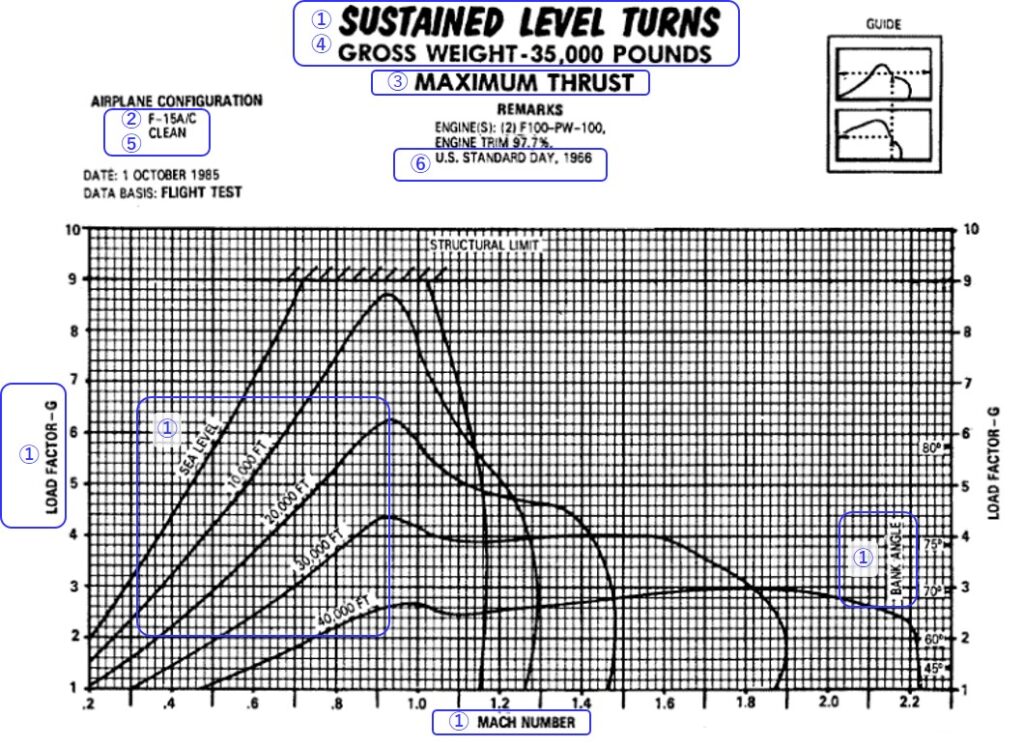

「維持揚力G」の比較

次に、維持揚力Gの比較です。

フライトエンベロープの最外周(包絡線)は、水平直進飛行が可能な限界線です。「揚力」は重力と同じ1G、1G揚力を発生するためのペナルティー「誘導抗力」と速度のペナルティー「有害抗力」の合計が、その高度、その速度での最大「推力」と釣り合う状態です。

エンベロープの内側は、1Gより大きい揚力Gで釣り合います。

全抗力=推力のため、速度は加速も減速もしなく揚力は継続します。この揚力Gでの旋回が維持旋回(Sustained Turn、SDGsのS)です。

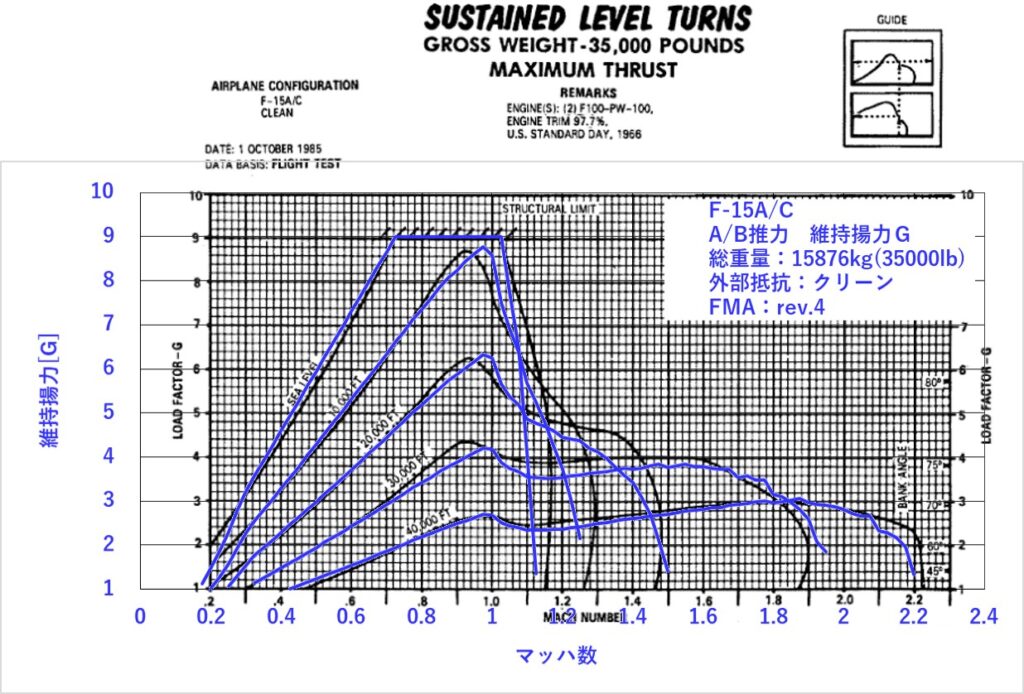

図3は、これも、米空軍関係資料と思われる維持旋回の資料です。

①横軸は速度(マッハ数)、縦軸は維持可能な揚力G※2。グラフは、海面上から40,000フィートまで10,000フィートごとの同一高度ライン。

②機種はF-15A/C、➂推力は、最大推力(A/B推力)、

④機体総重量はフライトエンベロープと同じ35,000ポンド(lb)(15,876kg)、⑤外部搭載品の無いクリーン状態も同じです。

⑥外気温は、US STANDARD DAY。

「AVIATION」「What aerodynamic data (drag/lift curves) exists for the A-10?」

https://aviation.stackexchange.com/questions/5090/what-aerodynamic-data-drag-lift-curves-exists-for-the-a-10

注.青枠、青文字は本ブログが追記

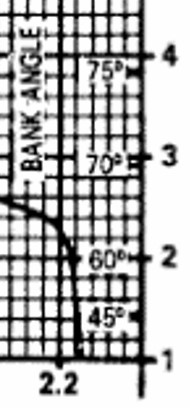

※2.旋回の加速度Gには二つの定義があります。一つ目は単純に揚力のG(Load Factor、荷重倍数)。二つ目は、水平旋回における向心力Gです。これは、バンクをして揚力の方向を傾けると、揚力は垂直方向と水平方向の成分に分解されます。垂直方向成分は重力と釣り合い水平をキープ、水平方向成分が向心力となり旋回(円運動)をします。この向心力=揚力の水平方向成分です。

図3資料のGは、揚力Gのようです。それは、グラフ右下にGとバンク角の関係がありますが、バンク角45°と1.41Gが対応しているからです。この対応は、操縦教本の「バンク角を45°に取ったらスティックを引き、揚力を1.41Gまで増加」を指しており、1.41Gは揚力になります。

なお、「エネルギー機動ダイアグラム」では、水平面上の向心力Gを扱います。

詳細は、「F-15のエネルギー機動ダイアグラム修正」をご参照ください。

フライトエンベロープ作成と同じ計算モデルにおいて、維持揚力Gを計算(誘導抗力Gを揚力Gの関数にし、(A/B推力G-有害抗力G)=誘導抗力Gとなる揚力Gを求める)、維持揚力Gを同一高度でグラフ化しました。

計算モデルの維持揚力Gと実機資料を重ねます。

※青ライン、青文字が計算モデル維持揚力G

維持揚力Gも概ね一致します。

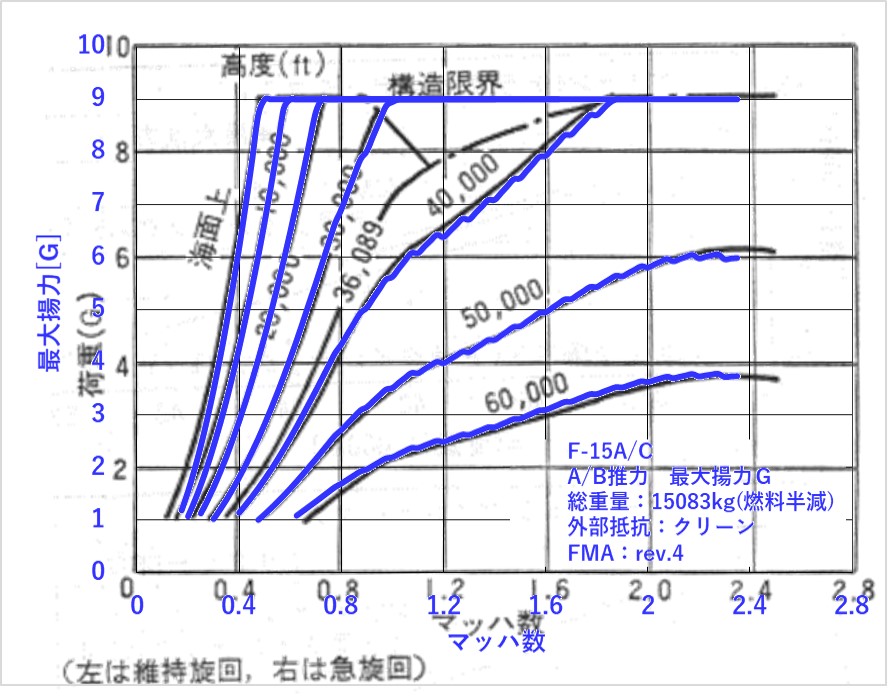

「最大揚力G」の比較

最後に、最大揚力Gの比較です。

最大揚力は、最大揚力係数による揚力です。ただし、機体強度の制限Gを超えることはできません。

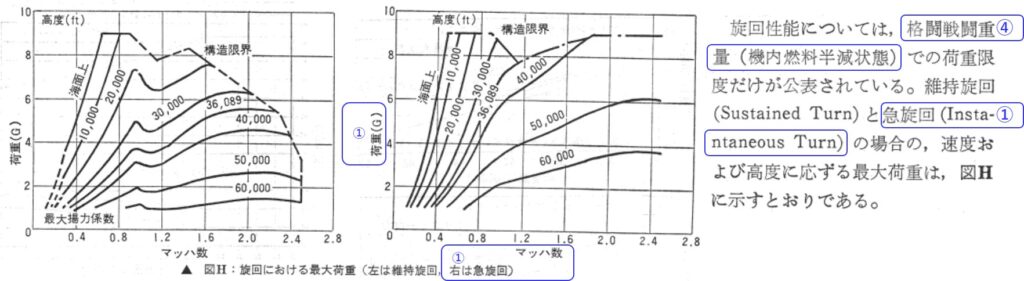

図6は、「F-15イーグル」:航空ジャーナル1978別冊※3によるものです。

①横軸は速度(マッハ数)、縦軸は急旋回の荷重G。グラフは、海面上から60,000フィートまで10,000フィートごとの同一高度ライン。

機種はF-15、④機体総重量は格闘戦闘重量(機内燃料半減状態)

※3.この本は、神田の古本屋街で買ったもので、多数の実機性能の数値データがあり、飛行性能計算モデルの作成初期段階で「根拠」となったものです。

「バーチャルの作成で、現実の指標が無いとゴールの見えない迷走が始まる。」

出典:「F-15イーグル」:航空ジャーナル1978別冊

計算モデルを、機体総重量15,083kg(運用自重+機内燃料50%)、外部搭載品無しの設定にします。A/B推力※4、外気温は15℃想定。

計算モデルの最大揚力Gと実機資料を重ねます。

※4.最大揚力Gは、動圧、翼面積、最大揚力係数、機体重量から求まり、推力と有害抗力は入ってきません。

※青ライン、青文字が計算モデル最大揚力G

最大揚力Gも概ね一致。

所感

「F-15のフライトエンベロープ作成 rev.4改訂」に続いてのリニューアルです。

半年間で実機資料の入手が拡大し、計算モデルの見直しも進み、計算モデルの精度(うーん、いいね感)が向上しました。

維持揚力Gは、ラム圧力回復係数で調整を行い、最大揚力Gは、そのものずばり最大揚力係数を調整しています。

このように計算結果を実機へ誘導させる手段はありますが、全高度で単一のマッハ数パラメータを適用し、全高度で実機と概ね一致するのは、航空力学の勝利です。