超音速巡行が可能な推力/抗力を有するF-22の機動性をF-15と比較します。

「機動性能計算.xlsx」(Microsoft Excelを使用した航空機飛行性能計算モデル)は、計算結果をフライトエンベロープとエネルギー機動ダイアグラムに作図するので、F-22とF-15Aの機動性能をエネルギー機動ダイアグラムで比較します。

“Maneuverability Performance Calculation.xlsx” (an aircraft flight performance calculation model using Microsoft Excel) plots calculation results as a flight envelope and energy maneuverability diagram. Therefore, we will compare the maneuverability performance of the F-22 and F-15A using the energy maneuverability diagram.

投稿履歴、お問い合わせは、「航空 機動/兵装 サイトマップ」へ

比較条件

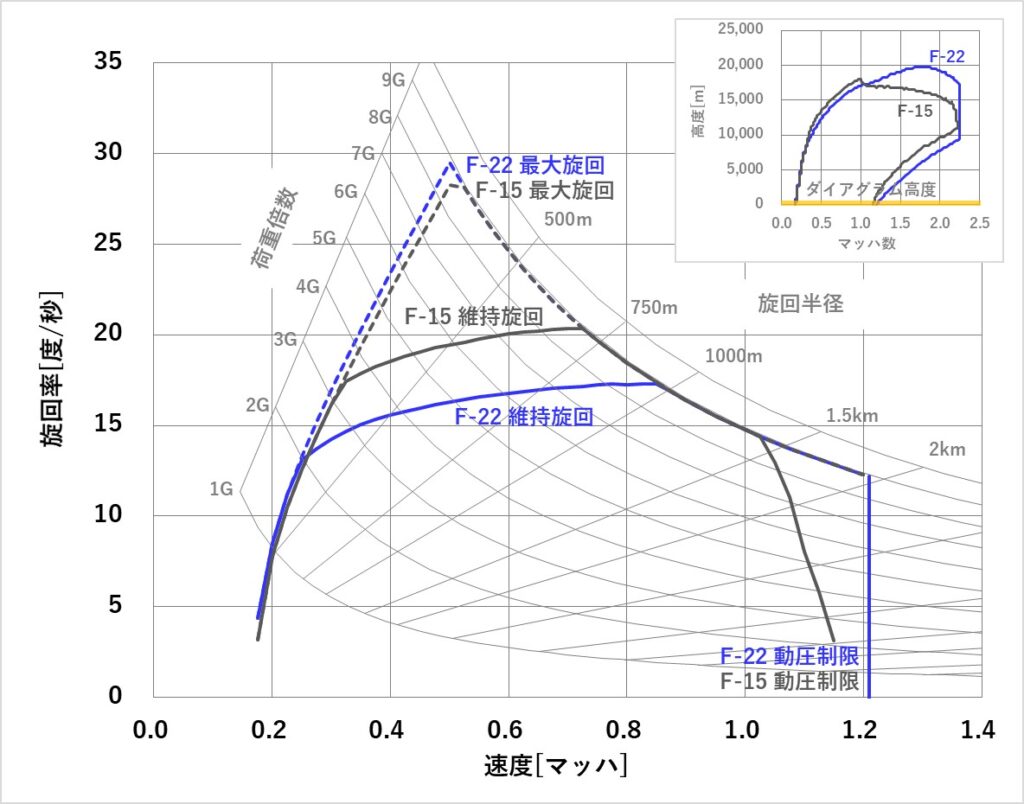

比較する両機の設定を表1に示します。

ミッション「AIR SUPERIORITY(航空優勢)」、F-22なら「Air Dominance(航空支配)」での戦闘重量のイメージです。

Table 1. Comparison Conditions for F-22 and F-15A (Computational Model Settings)

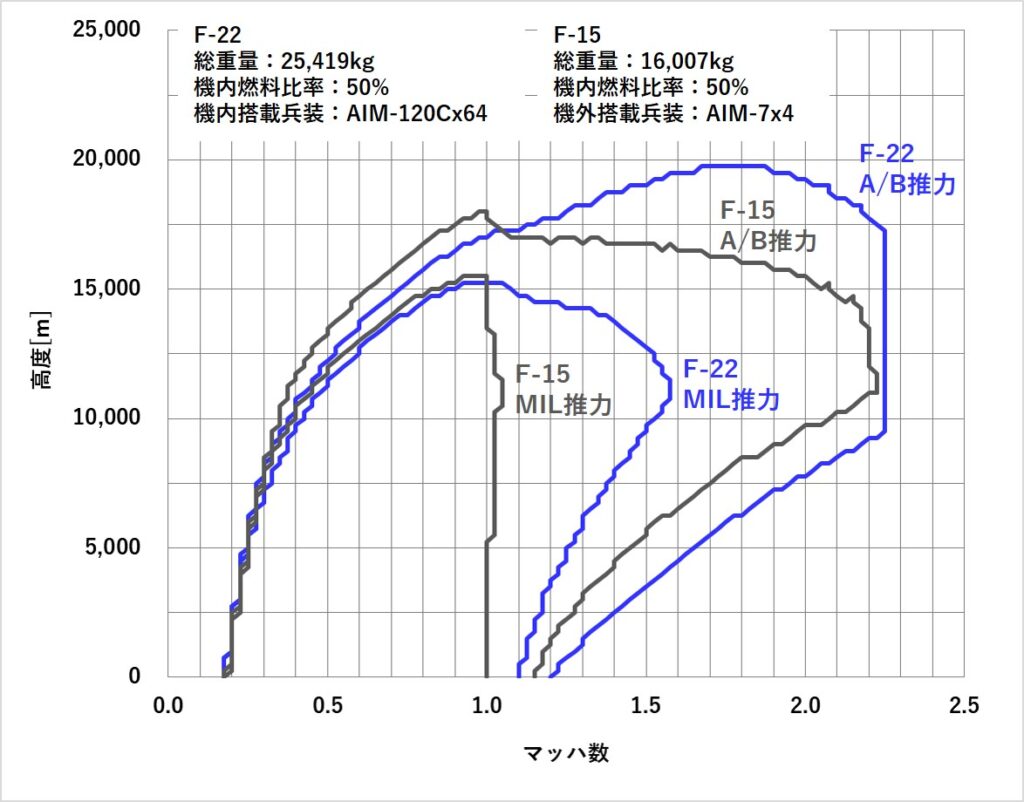

フライトエンベロープの比較

最初に両機のフライトエンベロープを比較しました。

Figure 1. Flight Envelopes of the F-22 and F-15 (Computational Model)

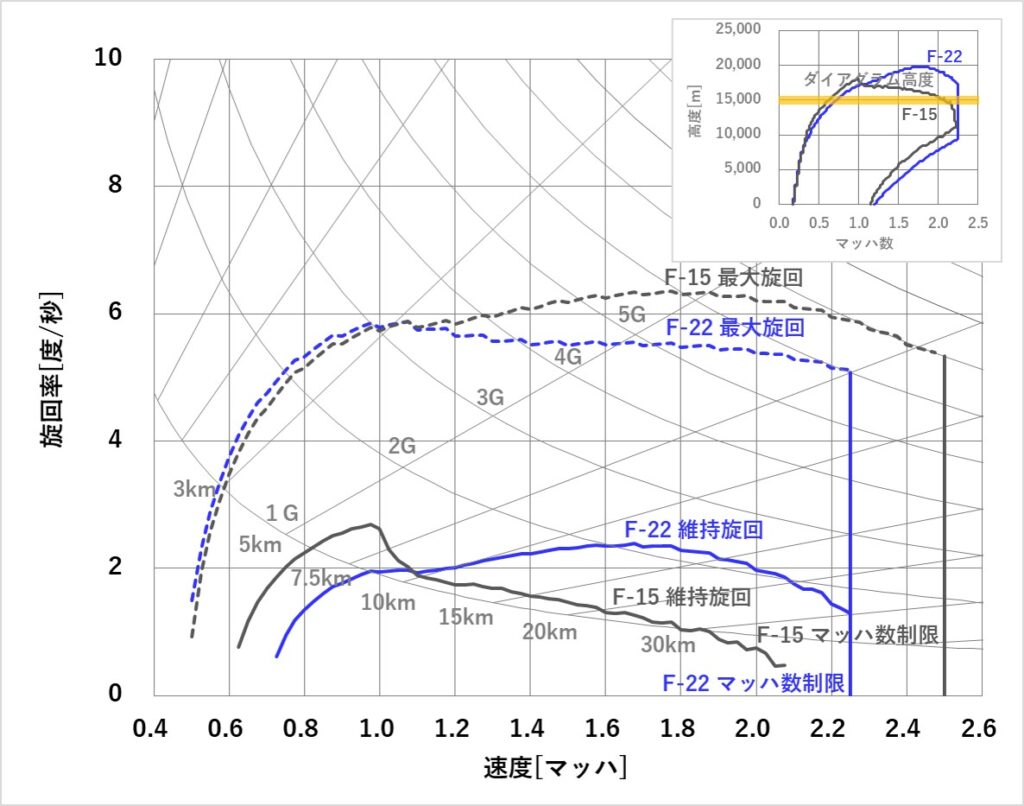

エネルギー機動ダイアグラム

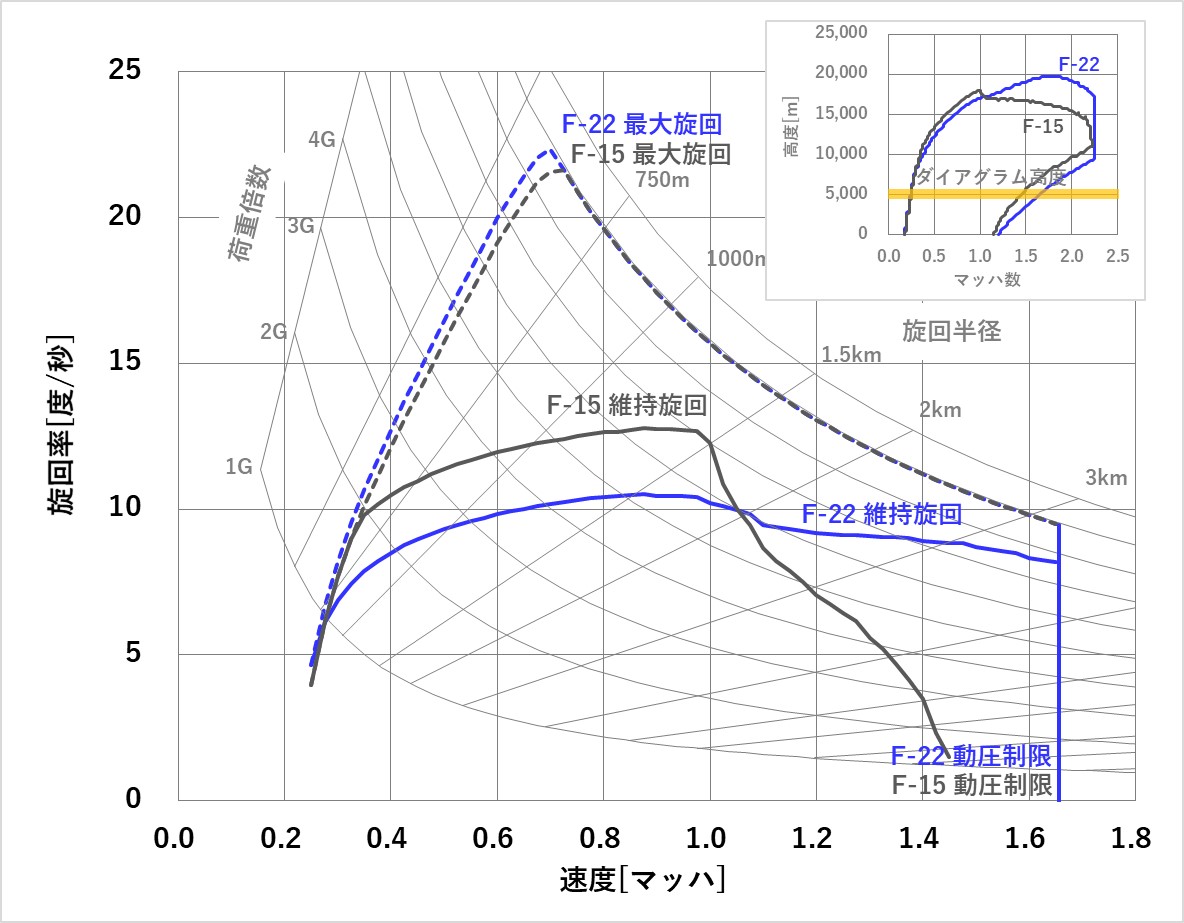

エネルギー機動ダイアグラムに、F-22とF-15Aの最大(瞬間)旋回、維持旋回、動圧制限、マッハ数制限をプロットします。

エネルギー機動ダイアグラムは特定の高度での性能なので、右上に両機のフライトエンベロープを載せて、飛行領域中のダイアグラム高度を示します。

高度0m/ドッグファイト性能はF-15が優勢

フライトエンべロープは、全高度、全速度域でF-22が優勢です。

しかし、亜音速ドッグファイト性能では、維持旋回でF-15が常にF-22を1G上回ります。

F-22:総重量25,419kg F-15:総重量16,007kg

Figure 2. Comparison of Energy Maneuverability Diagrams for the F-22 and F-15 at 0m Altitude (Computational Model)

F-22: Gross Weight 25,419kg F-15: Gross Weight 16,007kg

ドッグファイト性能の目安となる翼面荷重、推力重量比を比較すると、

Table 2. Comparison of Wing Loading and Thrust-to-Weight Ratio (Calculation Model)

翼面積、エンジン推力ともF-22が優位です。しかし、F-22の総重量が重い。

表1のように、自重の時点でF-22はF-15の1.6倍です。そのため、翼面積が1.4倍でも、推力が1.5倍でも、亜音速のドッグファイト性能ではF-15がアドバンテージを持ちます。

ただし、F-22とF-15の飛行機効率の設定は同じにしています。これは、ステルス形状、フライバイワイヤー、推力偏向ノズルが亜音速の飛行機効率、誘導抗力にどのような影響を与えるかの知見が無いためです。

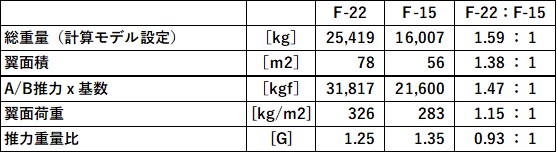

高度5,000m/超音速領域でF-22が優勢にかわる

超音速になると優勢が逆転します。超音速でのF-15は大きく落ち込み、F-22は機動性を維持します。

F-22搭載エンジンF119-PW-100は、超音速巡行と共に超音速における6Gオーバー維持旋回を可能にします。

F-22:総重量25,419kg F-15:総重量16,007kg

Figure 3. Comparison of Energy Maneuverability Diagrams for the F-22 and F-15 at 5,000m Altitude (Computational Model)

F-22: Gross Weight 25,419kg F-15: Gross Weight 16,007kg

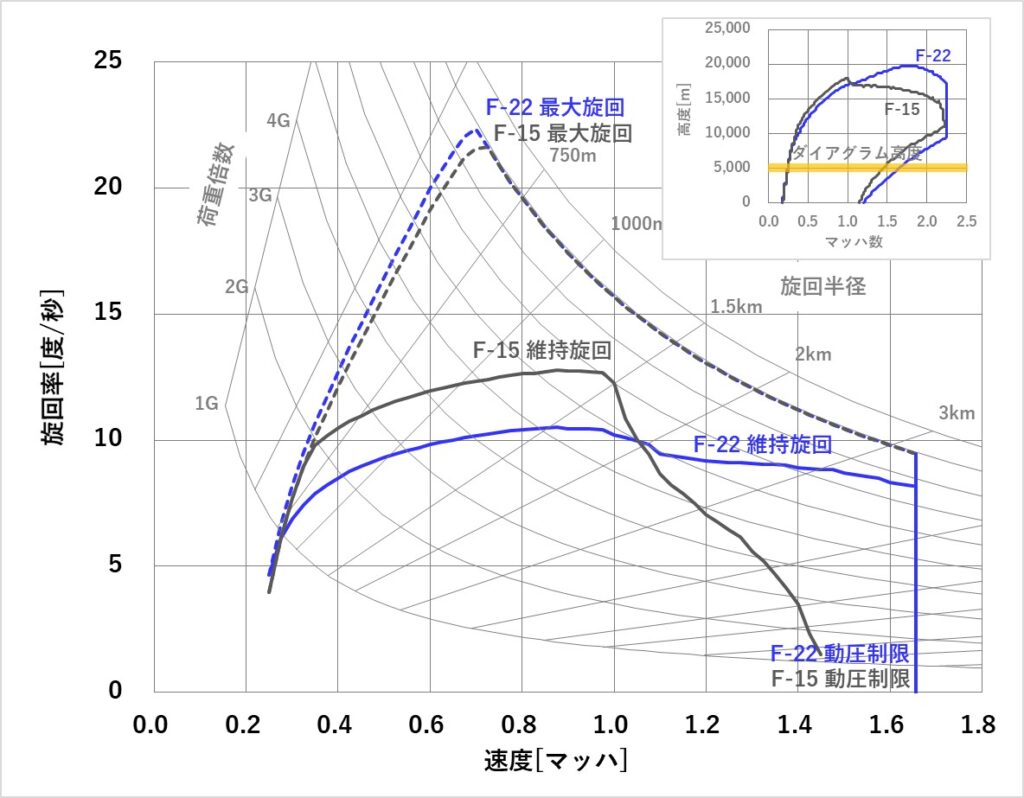

高度10,000m/亜音速のF-15と超音速のF-22

F-22とF-15の両機とも機動性は要求されます。しかし、機動性を演じる舞台が違います。

F-22は戦闘をするために超音速の舞台から降りる気は無く、敵性空域の最初から最後まで超音速で押し通す脚本のようです。

F-22:総重量25,419kg F-15:総重量16,007kg

Figure 4. Comparison of Energy Maneuverability Diagrams for the F-22 and F-15 at 10,000m Altitude (Computational Model)

F-22: Gross Weight 25,419kg F-15: Gross Weight 16,007kg

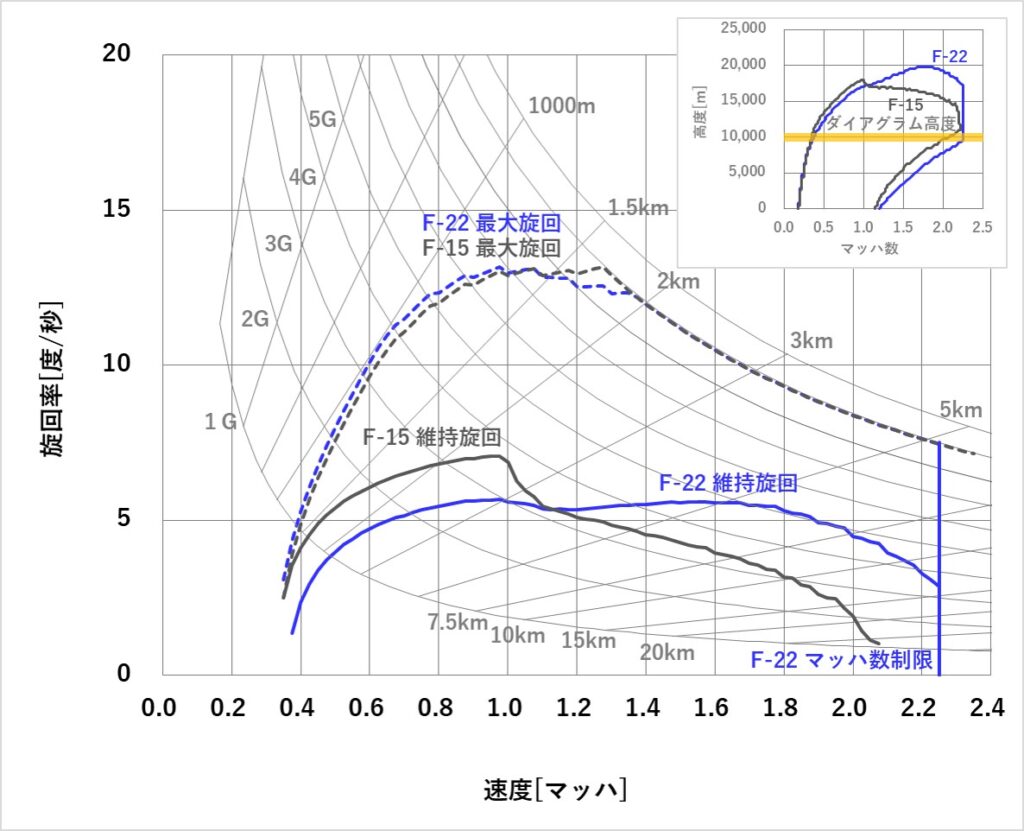

高度15,000m/F-22の超音速高機動戦闘

F-22は高度15,000mでも戦闘機動をします。推力偏向ノズルは高空の薄い大気の中でも確実にピッチを制御します。

その旋回は犬が互いの尻尾を追うものではなく、猛禽類が獲物を探し、大きく幅広い翼を生かして風を捕らえる旋回(ソアリング)のイメージでしょうか。

F-22:総重量25,419kg F-15:総重量16,007kg

Figure 5. Comparison of Energy Maneuverability Diagrams for the F-22 and F-15 at 15,000m Altitude (Computational Model)

F-22: Gross Weight 25,419kg F-15: Gross Weight 16,007kg

所感

F-22の航空戦シナリオは、現前と超音速領域を指向しています。

F-15とは異なるフィールドでの高機動性を搭載エンジン、抗力低減で獲得しました。

MIL推力の超音速巡行で対象空域へ侵入、回避機動、占位機動ではA/B推力を最小限使用し超音速を維持。ターゲット機が亜音速でハイGターンをしていても、超音速ヘッドオン状態でも、

超音速プラットフォームから初速を分け与えられ「回避不能領域」を拡張したAAMを「First shoot」、そして超音速で戦域を離脱。

F-22のエネルギー機動ダイグラムからは、「絶対優勢の非対称戦」が考察されます。

そして、F-22の「First kill」のターゲットが、F-22とまったくの非対称なモノであったことは、相手側もまた「手段の異なる非対称戦」を用います。

所感-2

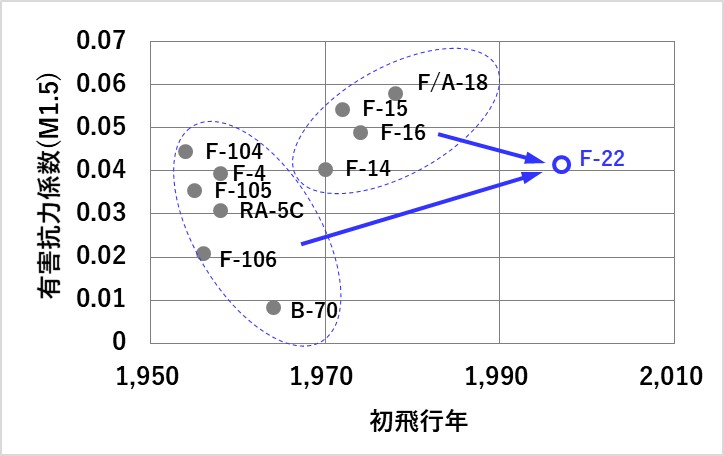

超音速領域(M1.5)の有害抗力係数※1を開発年代順に並ばせると図6になります。

これを見て思います。「F-22は、どちらの系譜なのか?」

これを見て思います。「ティーンシリーズは、後年から見たらリッサ海戦※2の衝角(ラム)戦術になるのでは?」

Figure 6. Transition of supersonic parasite drag coefficient (F-22 is a computational model configuration)

ティーンシリーズは、自機への空対空ミサイル、地対空ミサイルを高出力エンジンによる機動性で対処し、自機のシルバーブレッドには至らない空対空ミサイル、FCSを機体側の機動で補い、目視距離での交戦もいとわず近接ウェポンを装備しました。

リッサ海戦では、未熟な大砲や砲術に対し蒸気機関による機動性が優位に立ち、究極の近接ウェポン、衝角(ラム)で零距離交戦を行いました。

海戦はその後、本来、主兵装となるべき大砲、砲術が発達し、交戦距離は大きく延伸、大艦巨砲主義を迎えます。

航空戦においても、空対空ミサイルの弛まない着実な進展により、信頼性の確保、射角の拡大、射程の増大から空対空ミサイルによる目視外戦闘に移行しました。

では、次の時代は?

海上戦闘プラットフォームの主兵装は、放物線の弾道で打ち出される砲弾から、より柔軟に多様かつ有効な対応ができる航空機に代わり、母艦が主力艦になりました。

ならば戦闘航空機も無人機と連携する母機へと進むのは、一つの選択肢としてあり得ます。

※1.有害抗力係数は、「F-22スーパークルーズエンベロープの作成」の「Step4.「有害抗力係数」の傾向と相関性を有する指標」を参照して下さい。

※2.リッサ海戦:1866年7月、アドリア海リッサ島沖で、イタリア軍とオーストリア軍の間で戦われた海戦。オーストラリア艦隊装甲艦「フェルディナント・マックス」の衝角攻撃により、イタリア艦「レ・ディタリア」は喫水線下に大きな破孔を生じ、横転、沈没した。

海戦の戦訓として「装甲艦に対するには衝角戦術が有効である」という認識が広まるきっかけにもなった。(出典:Wikipedia「リッサ海戦」)

蒸気推進艦で衝角は広く装備されましたが(モノポリーの駒の戦艦は艦首下側が突き出ている)衝角戦術の成功は極めて少ないです。そのため戦果の点からは、両者を結び付けることは失礼なことです。